El Martes, 25 de Octubre de 2016, a las 19’30 horas, en el Centro Municipal Integrado de El Llano (c/ Río de Oro, 37- Gijón), se desarrollará la sesión mensual del Foro Filosófico

Popular “Pensando aquí y ahora”

que, como continuación de la Programación del tercer cuatrimestre, an kbordará

el tema «La filosofía ante las ciudades aquí y ahora: Del espacio

urbano como ámbito y objeto de reflexión». La sesión se plantea como reflexión general y concreta que parte del

hecho histórico de que la propia filosofía

tiene un origen inequívocamente urbano,

preparado, entre el siglo VI y el IV a.N.E.,

en las colonias griegas de la

Jonia y de la Magna Grecia, que seguían el modelo organizativo de la polis helénica, y “oficializado” en la

Atenas del siglo IV a.N.E., momento a partir del cual su momento teórico (totalizador) exige la derivación de un momento práctico (particularizador) que

incluirá una reflexión sobre la propia

polis tanto en sus aspectos más ligados a las relaciones humanos de

convivencia (civitas o la ciudad como unidad administrativa de la

ciudadanía) como a los físicos y arquitectónicos (urbs o la ciudad como espacio

construido). La ciudad es, probablemente, la

realidad humana (y también filosófica) por excelencia: la filosofía, como

acabamos de decir, nació y sólo pudo nacer en ella. Sin embargo, los imprescindibles

enfoques categoriales (desde la arqueología al urbanismo, pasando por la

sociología o la arquitectura) que pretenden constituir y agotar todo el

conocimiento posible sobre la ciudad, resultan insuficientes para dar cuenta de

“la ciudad como un todo” (o sea, de la idea

misma de ciudad), por lo que la crítica a esos enfoques y sus pretensión de

convertir la suma de sus aproximaciones parciales a la ciudad en un conocimiento

completo, es ya una crítica filosófica

de sus límites epistemológicos. O, dicho de otro modo, una verdadera teoría de la ciudad sólo puede ser una teoría filosófica. Y, así, debe

contemplar (véase, por ejemplo, “Teoría

general de la ciudad” de Gustavo Bueno, en G. Bueno, A. Hidalgo y C.

Iglesias: Symploké, 1989: 335-342) su origen (como confluencia, en un vórtice

permanente de flujos humanos continuos que, procedentes del exterior, se

cruzan y alcanzan en un momento histórico una masa crítica, el núcleo de la ciudad, que abrirá un momento de segregación también

permanente de fragmentos de flujos que derivan hacia la periferia, la “no

ciudad”, u otros vórtices) y evolución (de una ciudad absoluta, autorreferente y autónoma, a una ciudad enclasada, definida por relación

con otras ciudades, hacia las que podrá desarrollar vínculos hegemónicos, ciudad imperial, o simétricos dentro de

una unidad superior, ciudad nacional,

cuyas evoluciones extremas, pasando por la cosmópolis,

serían la desaparición por corrupción

o la disolución en una ciudad planetaria

única y ubicua).

En cualquier caso, el vórtice permanente se configura el presente desde un multiculturalismo migratorio creciente, tanto

en procesos intraestatales de

abandono masivo del medio rural (la no

ciudad) para asentar precariamente esas poblaciones en las grandes urbes

(también en el Sur), como interestatales de abandono masivo de los

países económicamente más

subdesarrollados y desarrollantes (el llamado Sur) para acceder en condiciones de gran vulnerabilidad a los

centros urbanos de los países

económicamente desarrollados y subdesarrollantes (el llamado Norte)… En efecto, ese Norte, se convierte en un foco de

atracción irresistible (fuertemente mediado por por el “espejismo” que pergeñan los nuevos mass media globalizados) para millones de seres humanos que apenas

pueden sobrevivir precariamente en su Sur

de origen… Esta migración económica,

unida al propio carácter plurinacional y

poliétnico de la constitución de los Estados-nación contemporáneos, convierte

las ciudades del presente en un abigarrado muestrario de diversidad humana, en un ámbito radicalmente multicultural… Pero una diversidad

humana que forzada a asumir unas condiciones de desigualdad (económica, de aceso al bienestar, también espaciales

en nuestras urbes) insoportables que la dichosa crisis económica, lejos de los alientos iniciales de cambios en un sistema (el capitalismo globalizador) con

inevitables tendencias especulativas

(catapultadas por la llamada revolución

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacia una

perversa financiarización de la economía

mundial), parece claro que será pagada, una vez más y de forma más

escandalosa que nunca, por quienes nada han tenido que ver en su generación...

Los países económicamente desarrollados

(y subdesarrollantes) del llamado Norte,

mal que bien, atisban una salida afincada sobre las subvención de los grandes intereses económicos con dinero público,

mientras los países económicamente

subdesarrollados (y desarrollantes) del llamado Sur ven como se alejan hasta las menguadas esperanzas contenidas en

los Objetivos del Milenio… Es la

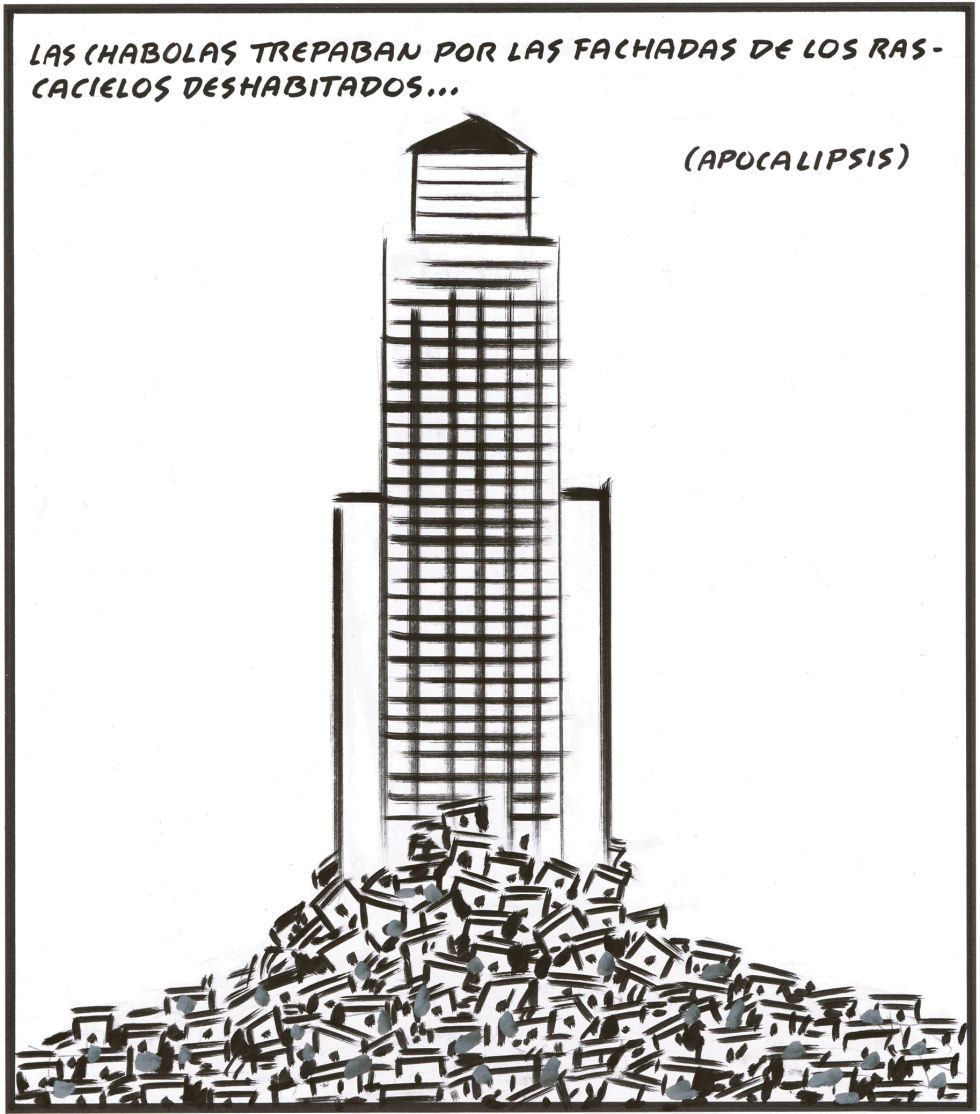

contradicción entre una ciudad de los

pobres (difusa y violenta en sus estructura y límites) y la ciudad de los ricos (precisa y tranquila)

de las que habla el urbanista Bernardo Secchi (La ciudad de los ricos y la

ciudad de los pobres, 2015) Evidentemente, enfrentarse a este mundo postmoderno del “¡sálvese quien

pueda!” plantea algunas cuestiones radicales: ¿Cómo garantizar entonces,

hoy, aquí y ahora, el sostenimiento de la cohesión

social indispensable para una buena y próspera convivencia en nuestras

ciudades?, ¿cómo asumir, desde las “ciudades

receptoras”, la diferencia normativa,

radical en tantas ocasiones, sin renunciar a la esencia misma de su pluralismo constitutivo?. ¿Cómo asumir,

por los “territorios emisores”, la

frustración de sus aspiraciones y esperanzas en una perpetuación de la misera relativa (y hasta absoluta)?...

En cualquier caso, el vórtice permanente se configura el presente desde un multiculturalismo migratorio creciente, tanto

en procesos intraestatales de

abandono masivo del medio rural (la no

ciudad) para asentar precariamente esas poblaciones en las grandes urbes

(también en el Sur), como interestatales de abandono masivo de los

países económicamente más

subdesarrollados y desarrollantes (el llamado Sur) para acceder en condiciones de gran vulnerabilidad a los

centros urbanos de los países

económicamente desarrollados y subdesarrollantes (el llamado Norte)… En efecto, ese Norte, se convierte en un foco de

atracción irresistible (fuertemente mediado por por el “espejismo” que pergeñan los nuevos mass media globalizados) para millones de seres humanos que apenas

pueden sobrevivir precariamente en su Sur

de origen… Esta migración económica,

unida al propio carácter plurinacional y

poliétnico de la constitución de los Estados-nación contemporáneos, convierte

las ciudades del presente en un abigarrado muestrario de diversidad humana, en un ámbito radicalmente multicultural… Pero una diversidad

humana que forzada a asumir unas condiciones de desigualdad (económica, de aceso al bienestar, también espaciales

en nuestras urbes) insoportables que la dichosa crisis económica, lejos de los alientos iniciales de cambios en un sistema (el capitalismo globalizador) con

inevitables tendencias especulativas

(catapultadas por la llamada revolución

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacia una

perversa financiarización de la economía

mundial), parece claro que será pagada, una vez más y de forma más

escandalosa que nunca, por quienes nada han tenido que ver en su generación...

Los países económicamente desarrollados

(y subdesarrollantes) del llamado Norte,

mal que bien, atisban una salida afincada sobre las subvención de los grandes intereses económicos con dinero público,

mientras los países económicamente

subdesarrollados (y desarrollantes) del llamado Sur ven como se alejan hasta las menguadas esperanzas contenidas en

los Objetivos del Milenio… Es la

contradicción entre una ciudad de los

pobres (difusa y violenta en sus estructura y límites) y la ciudad de los ricos (precisa y tranquila)

de las que habla el urbanista Bernardo Secchi (La ciudad de los ricos y la

ciudad de los pobres, 2015) Evidentemente, enfrentarse a este mundo postmoderno del “¡sálvese quien

pueda!” plantea algunas cuestiones radicales: ¿Cómo garantizar entonces,

hoy, aquí y ahora, el sostenimiento de la cohesión

social indispensable para una buena y próspera convivencia en nuestras

ciudades?, ¿cómo asumir, desde las “ciudades

receptoras”, la diferencia normativa,

radical en tantas ocasiones, sin renunciar a la esencia misma de su pluralismo constitutivo?. ¿Cómo asumir,

por los “territorios emisores”, la

frustración de sus aspiraciones y esperanzas en una perpetuación de la misera relativa (y hasta absoluta)?...

Y, sin embargo, entre las poblaciones más bien pensantes

de quienes gozan de todos los derechos florecen los discursos mediáticos que

fundan, consolidan y extienden un “imaginario

de la no ciudad” ligado a una poética

de la vida buena: llena de libertad,

disposición absoluta del propio tiempo, relación

respetuosa y enriquecedora con la naturaleza y los iguales....

Pero, claro, raros son los paladines de esos imaginarios poéticos dispuestos, salvo

por imperiosa necesidad (económica) personal o colectiva, a trasladarse a los

lugares donde el “disfrute de tantas ventajas” es forzoso… Acaso, entre otras

razones, porque es estadísticamente forzoso también hacerlo durante una vida

breve y pródiga en penurias. Y, así, la vivencia de un multiculturalismo teritorial y geográfico cada vez más residual (rural/urbano, secano/humedales, aislamiento/hipercomunicación,

periferia/centro,...) se torna en verdadera desigualdad y segregación espacial ante las presiones homogeneizadoras de nuestras ciudades, sea incapaces aquí

y ahora de someter a crítica los

diversos tratamientos y propuestas políticas

de transformación del territorio que suponen, de hecho, procesos personales y

colectivos de pérdida de identidad,

extrañamiento y, en general, exclusión…

Así ocurre, por poner un ejemplo muy patente, la pérdida de la

mitad de los humedales existentes en Expaña durante el siglo XX (lo que, unido

a una deforestación especulativa para “urbanizar el bosque”, lleva a la

progresiva desertificación del territorio)

tratará de paliarse “políticamente” mediante la inmersión (y desaparición) de

cientos de pueblos en embalses y pantanos artificiales que llevan al extrañamiento

de decenas de miles de personas y al riesgo de desaparición de formas de vida bien integradas en el

antiguo territorio (extrañamiento forzado

y un verdadero etnicidio que refleja

vívida y hermosamente la novela Distintas formas de mirar el agua (2015).de

Julio Llamazares, recordando su nacimiento en Vegamián, pueblo sumergido en el

pantano del Porma en 1963. En suma, la pérdida de diversidad etnológica se ha

convertido ya en una de las paradójicas constantes

culturales en nuestras “ciudades multiculturales de progreso”, en las que cada

día desaparecen (o son relegadas a lo marginal, a la periferia del mundo, a la

no ciudad, a la condición de “cultura en peligro extinción”) más y más formas de vida ligadas al equilibrio del ser

humano con la naturaleza para ser violentamente sustituidas (tras abruptos cambios del paisaje y sus usos por un sistema de explotación y consumo depredador

de recursos naturales y humanos) sólo

por las costumbres que tengan cabida

en el gran mercado global por ser

susceptibles de negocio.

Pero, claro, raros son los paladines de esos imaginarios poéticos dispuestos, salvo

por imperiosa necesidad (económica) personal o colectiva, a trasladarse a los

lugares donde el “disfrute de tantas ventajas” es forzoso… Acaso, entre otras

razones, porque es estadísticamente forzoso también hacerlo durante una vida

breve y pródiga en penurias. Y, así, la vivencia de un multiculturalismo teritorial y geográfico cada vez más residual (rural/urbano, secano/humedales, aislamiento/hipercomunicación,

periferia/centro,...) se torna en verdadera desigualdad y segregación espacial ante las presiones homogeneizadoras de nuestras ciudades, sea incapaces aquí

y ahora de someter a crítica los

diversos tratamientos y propuestas políticas

de transformación del territorio que suponen, de hecho, procesos personales y

colectivos de pérdida de identidad,

extrañamiento y, en general, exclusión…

Así ocurre, por poner un ejemplo muy patente, la pérdida de la

mitad de los humedales existentes en Expaña durante el siglo XX (lo que, unido

a una deforestación especulativa para “urbanizar el bosque”, lleva a la

progresiva desertificación del territorio)

tratará de paliarse “políticamente” mediante la inmersión (y desaparición) de

cientos de pueblos en embalses y pantanos artificiales que llevan al extrañamiento

de decenas de miles de personas y al riesgo de desaparición de formas de vida bien integradas en el

antiguo territorio (extrañamiento forzado

y un verdadero etnicidio que refleja

vívida y hermosamente la novela Distintas formas de mirar el agua (2015).de

Julio Llamazares, recordando su nacimiento en Vegamián, pueblo sumergido en el

pantano del Porma en 1963. En suma, la pérdida de diversidad etnológica se ha

convertido ya en una de las paradójicas constantes

culturales en nuestras “ciudades multiculturales de progreso”, en las que cada

día desaparecen (o son relegadas a lo marginal, a la periferia del mundo, a la

no ciudad, a la condición de “cultura en peligro extinción”) más y más formas de vida ligadas al equilibrio del ser

humano con la naturaleza para ser violentamente sustituidas (tras abruptos cambios del paisaje y sus usos por un sistema de explotación y consumo depredador

de recursos naturales y humanos) sólo

por las costumbres que tengan cabida

en el gran mercado global por ser

susceptibles de negocio. Esas abruptas transformaciones del paisaje (ese “llevar el

río al desierto y traer el desierto al río” del que sarcásticamente

habla El Roto) que determina la presión hacia una ciudad planetaria homogeneizadora,

no sólo agreden irreversiblemente la naturaleza (bajo formas de deforestación,

desertificación, o perdida de biodiversidad) sino que también suponen una

pérdida neta de etnodiversidad como

evidente síntoma de riqueza cultural

(una sociedad y una ciudad son indudablemente más rica, y está mejor preparada para

enfrentarse a sus retos, cuanto mayor sea la diversidad de formas de vida capaces de convivir que atesoran)... Y

de ahí que resulte tan urgente un análisis crítico las actividades humanas que,

en su acelerada demanda de materias primas y energía, en su galopante

acumulación de residuos biodestructores,

en su creciente enfoque meramente especulativo del territorio, la ponen en

grave riesgo en nombre de un “progreso” que, sólo para unos pocos, se traduce

en rendimiento económico inmediato, a costa de la aculturación de colectivos enteros (tratados en realidad como

simples excedentes humanos), y la

usurpación de recursos (irrecuperables, en muchos casos) a la humanidad del

presente (y a todas las generaciones futuras) en todo el planeta.

Esas abruptas transformaciones del paisaje (ese “llevar el

río al desierto y traer el desierto al río” del que sarcásticamente

habla El Roto) que determina la presión hacia una ciudad planetaria homogeneizadora,

no sólo agreden irreversiblemente la naturaleza (bajo formas de deforestación,

desertificación, o perdida de biodiversidad) sino que también suponen una

pérdida neta de etnodiversidad como

evidente síntoma de riqueza cultural

(una sociedad y una ciudad son indudablemente más rica, y está mejor preparada para

enfrentarse a sus retos, cuanto mayor sea la diversidad de formas de vida capaces de convivir que atesoran)... Y

de ahí que resulte tan urgente un análisis crítico las actividades humanas que,

en su acelerada demanda de materias primas y energía, en su galopante

acumulación de residuos biodestructores,

en su creciente enfoque meramente especulativo del territorio, la ponen en

grave riesgo en nombre de un “progreso” que, sólo para unos pocos, se traduce

en rendimiento económico inmediato, a costa de la aculturación de colectivos enteros (tratados en realidad como

simples excedentes humanos), y la

usurpación de recursos (irrecuperables, en muchos casos) a la humanidad del

presente (y a todas las generaciones futuras) en todo el planeta.  En efecto, la relevancia de la etnodiversidad no radica sólo (ni fundamentalmente)

en sus aspectos culturales, sino

también (y, acaso, sobre todo) a la capacidad especifica de la propia humanidad para enfrentarse a su supervivencia a largo plazo, y en buena

medida el éxito de las ciudades deriva de su capacidad para concentrar recursos

que la maximizan… Y cierto es que la propia dinámica

evolutiva hace que “naturalmente” (en relación con el medio y sus cambios más o

menos drásticos) estén desapareciendo de continuo unas especies y apareciendo

otras; pero la actividad humana (desde las deforestaciones

o la depredación abusiva hasta la transformación de territorios en ciudades ecológicamente insostenibles e

inssustentables o la emisión de gases

que deriva en el calentamiento global) acelera drásticamente los cambios en

numerosos habitat hasta poner en

grave riesgo los seres vivos que los

pueblan (hasta poner en riesgo colectivos específicos de la especie humana y,

en el límite, a ella misma como tal). En suma, intervenciones que cuestionan

severamente la propia relación del ser humano con el resto de los seres vivos (tal y como ya señalaba, en

1854, Seattle, Jefe de las tribus suquamish

y duwamish), poniendo en peligro

la propia supervivencia… Y el proceso

de urbanización acelerada del palneta

es una de ellas; porque los problemas de la ciudad

presente (de esa urbanización global

en definitiva) se multiplican: especulación

inmobiliaria que destruye cualquier atisbo de realización del derecho universal a una vivienda digna

(véase, por ejemplo, Inurrieta, A.- Irigoien, E.- Murgui, N. y Naredo, J.M.: Qué

hacemos con la vivienda, 2013); verdadero núcleo del desarrollo de las contradicciones del capitalismo que, paradójicamente,

puede alentar las únicas esperanzas de

rebeldía y los únicos alientos

utópicos en relación con la recuperación de la voz ciudadana (ver, por ejemplo, Harvey, D.: Ciudades rebeldes. El derecho de

la ciudad a la revolución urbana, 2013), aunque sea objeto aquí y ahora

de una patrimonialización mercantilista

del espacio público urbano en aras de un mayor control social tal y como lo muestran las normativas municipales

sobre convivencia al uso (ver, por ejemplo, GEA “La Corrala”: ¿Por

qué no nos dejan hacer en la calle?. Prácticas de control social y

privatización de los espacios en la ciudad capitalista, 2013), para lo

que tan útil resulta la gestión del miedo

derivado de los conflictos por la

desigualdad y la “injusticia espacial” en nuestras ciudades como instrumento de control urbano (ver, por ejemplo, Davis, M.: Control urbano: la ecología del

miedo, 2001), en paralelo a la proliferación

de redes glogales de ciudades por encima del Estado-nación (ver, por

ejemplo, Sassen, S.: Contrageografías de la globalización. Género

y ciudadanía en los circutios transfronterizos, 2003). Pergeñar, pues, una teoría de la ciudad es imprescindible

para enfrentarnos racionalmente a tales cuestiones… Porque, ¿quiénes se

preocupan hoy, aquí y ahora, por escuchar, extender, actualizar y dar sentido crítico

a las viejas reflexiones del Jefe Seattle?, ¿quiénes se muestran dispuestos a

exigir que las actividades humanas favorezcan la biodiversidad y la etonodiversidad

en lugar de destruirlas?.. ¿Quiénes, en suma, pueden y quieren dar el paso

hacia una neva ciudadanía global y

responsable que anteponga la razón

humana (universal y diacrónica, pero local y concreta) a los intereses

coyunturales del beneficio inmediato para unos pocos?, ¿quiénes están realmente

dispuesto a favorecer ciudades más amables y habitables frente a la mera

especulación?... Y, ¿cómo hacerlo?.

En efecto, la relevancia de la etnodiversidad no radica sólo (ni fundamentalmente)

en sus aspectos culturales, sino

también (y, acaso, sobre todo) a la capacidad especifica de la propia humanidad para enfrentarse a su supervivencia a largo plazo, y en buena

medida el éxito de las ciudades deriva de su capacidad para concentrar recursos

que la maximizan… Y cierto es que la propia dinámica

evolutiva hace que “naturalmente” (en relación con el medio y sus cambios más o

menos drásticos) estén desapareciendo de continuo unas especies y apareciendo

otras; pero la actividad humana (desde las deforestaciones

o la depredación abusiva hasta la transformación de territorios en ciudades ecológicamente insostenibles e

inssustentables o la emisión de gases

que deriva en el calentamiento global) acelera drásticamente los cambios en

numerosos habitat hasta poner en

grave riesgo los seres vivos que los

pueblan (hasta poner en riesgo colectivos específicos de la especie humana y,

en el límite, a ella misma como tal). En suma, intervenciones que cuestionan

severamente la propia relación del ser humano con el resto de los seres vivos (tal y como ya señalaba, en

1854, Seattle, Jefe de las tribus suquamish

y duwamish), poniendo en peligro

la propia supervivencia… Y el proceso

de urbanización acelerada del palneta

es una de ellas; porque los problemas de la ciudad

presente (de esa urbanización global

en definitiva) se multiplican: especulación

inmobiliaria que destruye cualquier atisbo de realización del derecho universal a una vivienda digna

(véase, por ejemplo, Inurrieta, A.- Irigoien, E.- Murgui, N. y Naredo, J.M.: Qué

hacemos con la vivienda, 2013); verdadero núcleo del desarrollo de las contradicciones del capitalismo que, paradójicamente,

puede alentar las únicas esperanzas de

rebeldía y los únicos alientos

utópicos en relación con la recuperación de la voz ciudadana (ver, por ejemplo, Harvey, D.: Ciudades rebeldes. El derecho de

la ciudad a la revolución urbana, 2013), aunque sea objeto aquí y ahora

de una patrimonialización mercantilista

del espacio público urbano en aras de un mayor control social tal y como lo muestran las normativas municipales

sobre convivencia al uso (ver, por ejemplo, GEA “La Corrala”: ¿Por

qué no nos dejan hacer en la calle?. Prácticas de control social y

privatización de los espacios en la ciudad capitalista, 2013), para lo

que tan útil resulta la gestión del miedo

derivado de los conflictos por la

desigualdad y la “injusticia espacial” en nuestras ciudades como instrumento de control urbano (ver, por ejemplo, Davis, M.: Control urbano: la ecología del

miedo, 2001), en paralelo a la proliferación

de redes glogales de ciudades por encima del Estado-nación (ver, por

ejemplo, Sassen, S.: Contrageografías de la globalización. Género

y ciudadanía en los circutios transfronterizos, 2003). Pergeñar, pues, una teoría de la ciudad es imprescindible

para enfrentarnos racionalmente a tales cuestiones… Porque, ¿quiénes se

preocupan hoy, aquí y ahora, por escuchar, extender, actualizar y dar sentido crítico

a las viejas reflexiones del Jefe Seattle?, ¿quiénes se muestran dispuestos a

exigir que las actividades humanas favorezcan la biodiversidad y la etonodiversidad

en lugar de destruirlas?.. ¿Quiénes, en suma, pueden y quieren dar el paso

hacia una neva ciudadanía global y

responsable que anteponga la razón

humana (universal y diacrónica, pero local y concreta) a los intereses

coyunturales del beneficio inmediato para unos pocos?, ¿quiénes están realmente

dispuesto a favorecer ciudades más amables y habitables frente a la mera

especulación?... Y, ¿cómo hacerlo?.

Porque en la insoportable desigualdad en el acceso

a la riqueza, el binestar y hasta el espacio que caracteriza nuestro presente, no

podemos conformarnos ya con una forma de lánguida queja; de vacua asunción del

análisis crítico de los grandes discursos del “buenismo bienintencionado”, desde los hermosos manifiestos como Lo

pequeño es hermoso, 1973, de Ernst Friedrich Schumacher hasta los

rimbombantes Objetivos del Milenio

auspiciados por Naciones Unidas… Se trata, ni más ni menos, que de pergeñar las

líneas de fuerza (ideas, políticas,

acciones colectivas y comportamientos individuales) más coherentes con una

verdadera ciudadanía planetaria y con

una ciudad acogedora para todos...

Porque, ¿cómo avanzar hacia las verdaderas condiciones

de posibilidad de una erradicación

universal de la desigualdad injusta como prioridad sin menguas ni

aplazamientos, sin aproximarnos a ese concepto?.

Tras su intervención (e, incluso, durante la misma)

habrá un debate general entre todas las personas presentes (recordamos que, en

relación con este Foro se habrá proyectado ya, el miércoles, 19 de Octubre, en

el Cine-Forum “Imágenes para pensar”,

la película Good Bye, Lenin!, 2003,

de Wolfgang Becker. La sesión, celebrada en relación con el Día

Internacional de las Ciudades (31 de Octubre), tendrá lugar en el Aula 3 (Segunda Planta), con asistencia libre.

Tras su intervención (e, incluso, durante la misma)

habrá un debate general entre todas las personas presentes (recordamos que, en

relación con este Foro se habrá proyectado ya, el miércoles, 19 de Octubre, en

el Cine-Forum “Imágenes para pensar”,

la película Good Bye, Lenin!, 2003,

de Wolfgang Becker. La sesión, celebrada en relación con el Día

Internacional de las Ciudades (31 de Octubre), tendrá lugar en el Aula 3 (Segunda Planta), con asistencia libre.