El Centro Municipal Integrado de El Llano (c/ Río de Oro, 37- Gijón) desarrollará el Martes,

28 de Marzo del 2017, a las 19’30 horas, la sesión mensual del Foro Filosófico Popular “Pensando aquí y

ahora” para continuar su programación del Primer Semestre de 2017 abordando el tema «La Filosofía ante la

lírica de la vida aquí y ahora: ¿Sigue siendo la “poesía necesaria como el pan

de cada día”»... La

sesión se plantea como reflexión general y concreta a partir de las emociones

líricas (el enardecimiento admirativo que va de la canción al himno, la exaltación

reflexiva de la oda, la melancolía

meditabunda de la elegía, el

ternurismo bucólico de la égloga, la

mordacidad punzante de la sátira, el

ingenio festivo del epigrama,…) que se despiertan ante nuestra experiencia variopinta

de la vida cotidiana… Y es que desde el dolor al placer, pasando por los

diversos grados de tædium vitae, todo

afecta nuestros latidos con ritmo lírico propio, con tonos y hálitos que han

sido algunas (muchas) veces versificados de diversos modos.

Lo cierto es que en

este tiempo de la llamada “sociedad de la

comunicación” en el que se hacen aún más complejas y problemáticas las

relaciones entre lenguaje, pensamiento y realidad, en el que se imponen fenómenos

como el llamado “lenguaje políticamente correcto” que ponen sobre el

tapete algunas paradojas y contradicciones derivadas de la políticamente

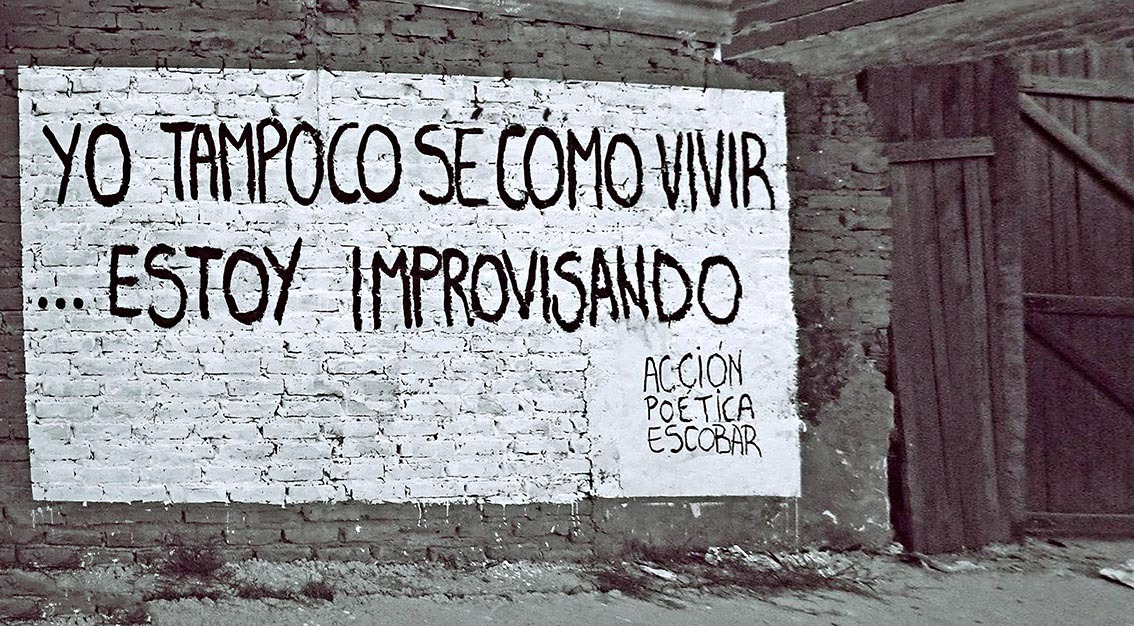

interesada “desviación semántica” del lenguaje en nuestras sociedades, la expresión poética languidece en el mainstream de las industrias culturales

a la vez que florece en los márgenes (digitales y urbanos) de los flujos

comunicativos… Porque esos flujos son, sobre todo, “simbólicos” y se someten, en la práctica, a una dialéctica del poder simbólico a través de la cual los

grupos socialmente dominantes imponen los significados

acordes con sus intereses para construir representaciones de la realidad coherentes con su posición de

dominio… Ajena a la poesía de la vida.

¿Cómo resistir y denunciar el imaginario

de esta opresión simbólica, de esta

sutil forma de multialienación del mundo globalizado, que arrasa nuestra

capacidad de mirada lírica?. La

cuestión acabará suscitando, inevitablemente, el debate entre posiciones

críticas con la sociedad de consumo

(desde la acción directa, no simbólica, planteada por Naomi Klein

hasta el éxodo del Imperio para

buscar otros mundos posibles, al

estilo de Toni Negri; pasando por la propuesta de comunidades de creyentes frente al subjetivismo nómada, en el enfoque psicoanalítico de Slavoj Zizek)

entendido como guía para una pedagogía de

la resistencia (al estilo de Henry Giroux)…

Pero,

en ese imaginario de la opresión

simbólica también caben ciertas “líricas políticamente correctas” y, así,

las poblaciones más bien pensantes del mundo

rico alientan ciertos discursos líricos que fundan, consolidan y extienden

un “imaginario de la miseria” ligado

a una poética de la vida buena: llena

de libertad, disposición absoluta del

propio tiempo, relación respetuosa y

enriquecedora con la naturaleza y los iguales.... Pero, claro, raros son

los paladines de esos imaginarios

poéticos de la miseria dispuestos a trasladarse a los lugares donde el

“disfrute de tantas ventajas” es forzoso… Porque también es estadísticamente

forzoso hacerlo durante una vida breve y pródiga en penurias.

Pero,

en ese imaginario de la opresión

simbólica también caben ciertas “líricas políticamente correctas” y, así,

las poblaciones más bien pensantes del mundo

rico alientan ciertos discursos líricos que fundan, consolidan y extienden

un “imaginario de la miseria” ligado

a una poética de la vida buena: llena

de libertad, disposición absoluta del

propio tiempo, relación respetuosa y

enriquecedora con la naturaleza y los iguales.... Pero, claro, raros son

los paladines de esos imaginarios

poéticos de la miseria dispuestos a trasladarse a los lugares donde el

“disfrute de tantas ventajas” es forzoso… Porque también es estadísticamente

forzoso hacerlo durante una vida breve y pródiga en penurias. Pero

vayamos al ámbito digital del florecimiento lítico más “resistente”… Las

diversas formas de reproducción y pirateo cultural (facilitando “productos

culturales” en soportes y a través de canales de distribución ajenos a la

industria de promoción tradicional de los mismos), así como el creciente desprecio institucional (manifiesto en

fórmulas como el drástico recorte de apoyos o los abusivos aumentos de

impuestos) hacia un mundo de la cultura

que el poder percibe como hostil (pese a su creciente sumisión), obligan al

análisis crítico de los propios conceptos de “creación cultural” e “industria

cultural”, así como de los cauces tradicionales de distribución de la cultura

(con especial atención en el caso del libro)

y las consecuencias que sobre los mismos tiene la irrupción de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la

comunicación (especialmente, con la posibilidad que Internet, como red, abre para hacer patente el carácter colectivo de la construcción del conocimiento y la “expresión del mundo”, incluido

el artístico; así como para compartir

diversos tipos de “productos culturales”).

Pero

vayamos al ámbito digital del florecimiento lítico más “resistente”… Las

diversas formas de reproducción y pirateo cultural (facilitando “productos

culturales” en soportes y a través de canales de distribución ajenos a la

industria de promoción tradicional de los mismos), así como el creciente desprecio institucional (manifiesto en

fórmulas como el drástico recorte de apoyos o los abusivos aumentos de

impuestos) hacia un mundo de la cultura

que el poder percibe como hostil (pese a su creciente sumisión), obligan al

análisis crítico de los propios conceptos de “creación cultural” e “industria

cultural”, así como de los cauces tradicionales de distribución de la cultura

(con especial atención en el caso del libro)

y las consecuencias que sobre los mismos tiene la irrupción de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la

comunicación (especialmente, con la posibilidad que Internet, como red, abre para hacer patente el carácter colectivo de la construcción del conocimiento y la “expresión del mundo”, incluido

el artístico; así como para compartir

diversos tipos de “productos culturales”). Porque, ¿cómo explicar que la

proliferación y extensión (sociológica y psicológicamente avaladas), en el globalizado mundo de las telecomunicaciones de

muestras de la expresión libérrima del

sujeto, corra paralela con el incremento y expansión de nuevas y más

dramáticas formas sociales de

incomunicación personal y colectiva?... Repensar las complejas relaciones

entre las formas y cauces de expresión

convenientes al poder (que las impone como “gran cultura”, normalizada

y normalizadora, y hasta como moral) y la diversidad vital (que debe encontrar recovecos, en las calles o en

las redes, en las paredes o en las pantallas, donde mostrarse como subcultura o contracultura, anómala y disidente, hasta convertirse en

verdadera ética de la resistencia),

entre las necesidades de comunicación

y la gestión cotidiana de las modos y

canales comunicativos y relacionales, debiera permitirnos afrontar con más

rigor y provecho a la paradoja de que “en

la sociedad de la comunicación nadie se comunica (ni parece querer comunicarse)

verdaderamente con nadie”… Nadie parece estar dispuesto a retomar el

aliento centenario de la gran Gloria Fuertes (Madrid, 28 de Julio de 1917- 27 de

Noviembre de 1998) cuando, con voluntad postista

y marginal, acababa por decirnos aquello de «me

manifiesto en poesía/ para tardar menos/ en deciros más.» (Historia

de Gloria, 1983).

Porque, ¿cómo explicar que la

proliferación y extensión (sociológica y psicológicamente avaladas), en el globalizado mundo de las telecomunicaciones de

muestras de la expresión libérrima del

sujeto, corra paralela con el incremento y expansión de nuevas y más

dramáticas formas sociales de

incomunicación personal y colectiva?... Repensar las complejas relaciones

entre las formas y cauces de expresión

convenientes al poder (que las impone como “gran cultura”, normalizada

y normalizadora, y hasta como moral) y la diversidad vital (que debe encontrar recovecos, en las calles o en

las redes, en las paredes o en las pantallas, donde mostrarse como subcultura o contracultura, anómala y disidente, hasta convertirse en

verdadera ética de la resistencia),

entre las necesidades de comunicación

y la gestión cotidiana de las modos y

canales comunicativos y relacionales, debiera permitirnos afrontar con más

rigor y provecho a la paradoja de que “en

la sociedad de la comunicación nadie se comunica (ni parece querer comunicarse)

verdaderamente con nadie”… Nadie parece estar dispuesto a retomar el

aliento centenario de la gran Gloria Fuertes (Madrid, 28 de Julio de 1917- 27 de

Noviembre de 1998) cuando, con voluntad postista

y marginal, acababa por decirnos aquello de «me

manifiesto en poesía/ para tardar menos/ en deciros más.» (Historia

de Gloria, 1983). El ámbito digital hace evidente, en cualquier caso, que la “creación cultural”, en sentido estricto y como acto individual, ni

existe ni puede existir, que la concepción renacentista del artista como “creador

doliente desde la nada” responde (frente a la transgresora y jovial agudeza de

la juglaría, como con mordaz gracia señala Rafael Reig en sus Señales

de Humo –Manual de literatura para caníbales I, 2016-), primero, a

intereses más ligados a los controles

sociales sobre los usos y costumbres de las audiencias y, secundariamente, a

los réditos de la “industria cultural” (reproductora y difusora de “productos

culturales mercantilizados como textos

impresos antes, ahora como blockbusters

y bestsellers”)… Y es precisamente la

irrupción y desarrollo de esas “industrias culturales” (con los consiguientes procesos

de concentración de la cadena de valor

tras la puesta el servicio del poder económico en el marco capitalista) lo que

va catalogando su “mercancía” en función de distintos públicos-objetivo: cultura de masas/ cultura de élite...

El ámbito digital hace evidente, en cualquier caso, que la “creación cultural”, en sentido estricto y como acto individual, ni

existe ni puede existir, que la concepción renacentista del artista como “creador

doliente desde la nada” responde (frente a la transgresora y jovial agudeza de

la juglaría, como con mordaz gracia señala Rafael Reig en sus Señales

de Humo –Manual de literatura para caníbales I, 2016-), primero, a

intereses más ligados a los controles

sociales sobre los usos y costumbres de las audiencias y, secundariamente, a

los réditos de la “industria cultural” (reproductora y difusora de “productos

culturales mercantilizados como textos

impresos antes, ahora como blockbusters

y bestsellers”)… Y es precisamente la

irrupción y desarrollo de esas “industrias culturales” (con los consiguientes procesos

de concentración de la cadena de valor

tras la puesta el servicio del poder económico en el marco capitalista) lo que

va catalogando su “mercancía” en función de distintos públicos-objetivo: cultura de masas/ cultura de élite...  Pero hay mucho más...

Los propios medios y soportes progresivamente implantados por las llamadas nuevas Tecnologías de

Pero hay mucho más...

Los propios medios y soportes progresivamente implantados por las llamadas nuevas Tecnologías de  Pero, ¿qué sería de

nosotros sin el recurso a un buen poema?. O, dicho de otro modo, sin renovar el

espíritu del viejo Gabriel Celaya que decía que «Cuando ya nada se espera

personalmente exaltante,/ mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,/ fieramente

existiendo, ciegamente afirmando,/ como un pulso que golpea las tinieblas,/ cuando

se miran de frente/ los vertiginosos ojos claros de la muerte,/ se dicen las

verdades:/ las bárbaras, terribles, amorosas crueldades./ Se dicen los

poemas/ que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,/ piden ser, piden

ritmo,/ piden ley para aquello que sienten excesivo…» (“La

poesía es un arma cargada de futuro”,

en Cantos

íberos, 1955).

Pero, ¿qué sería de

nosotros sin el recurso a un buen poema?. O, dicho de otro modo, sin renovar el

espíritu del viejo Gabriel Celaya que decía que «Cuando ya nada se espera

personalmente exaltante,/ mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia,/ fieramente

existiendo, ciegamente afirmando,/ como un pulso que golpea las tinieblas,/ cuando

se miran de frente/ los vertiginosos ojos claros de la muerte,/ se dicen las

verdades:/ las bárbaras, terribles, amorosas crueldades./ Se dicen los

poemas/ que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados,/ piden ser, piden

ritmo,/ piden ley para aquello que sienten excesivo…» (“La

poesía es un arma cargada de futuro”,

en Cantos

íberos, 1955).

Se trata, en suma, de

dar voz lírica a los nadies de los

que hablaba Galeano, de poner en verso el hálito del movimiento de los indignados (según el título que

recibiera del librito-llamada, Indignez-vous!

-¡Indignaos!-, de Stéphane Hessel de 2010) que,

especialmente en los años 2011 y 2012, mostró el hartazgo popular extendiéndose por las calles y plazas de todo el

mundo, desde el 15M y la ocupación de la madrileña Plaza de Sol (junto a las más emblemáticas de cientos de ciudades españolas)

hasta Occupy Wall Street, pasando por

las cuarenta mil personas que el 29 de mayo de 2011 llenaron con sus quejas la

Plaza Syntagma de Atenas, denunciando la imposición de un

pensamiento único (mediante las industrias de control simbólico ligadas

a la “cultura oficial”, frente a cualquier tentación de pensamiento crítico divergente, frente a cualquier tentación crítico-poética en definitiva.

Porque aquel grito de “¡No nos

representan!” situó en el debate público la crisis de las democracias representativas en un mundo globalizado que desplaza los centros de toma

de decisión política desde las instituciones gubernamentales de los

Estados hacia los Consejos de Administración de las grandes empresas

transnacionales y supuso, sobre todo, una verdadera deslegitimación

lírica (urbana) de unas instituciones pseudodemocráticas y, con ello, de

sus instrumentos de dominio: unos

medios de comunicación social comprados y usados por el propio poder económico para

construir cosmovisiones e imaginarios

colectivos que “naturalicen”, antilíricamente, el estado de cosas y criminalicen

cualquier poética alternativa...

Así que, ¿cómo tornar,

en suma, en este contexto (en el que«vivimos a golpes y a penas si nos dejan/ decir que

somos quien somos») y frente a tanta poesía de cámara (esa cuyos «cantares [son

con] pecado un adorno») en los

cenáculos del poder, siempre al servicio de los imaginarios hegemónicos de lo

establecido (al fin y al cabo es «la poesía concebida como un lujo/ cultural por los

neutrales/ que, lavándose las manos, se desentienden y evaden,/ […] la poesía

de quien no toma partido hasta mancharse»), “la funesta manía de cantar lírica y críticamente el mundo” por las

calles y por los muros, por cualquier resquicio de las pantallas digitales, en

ese «arma

cargada de futuro»,

siguiendo los anhelos de Celaya?. ¿Cómo crear la conciencia de esa «poesía

para el pobre, poesía necesaria/ como el pan de cada día,/ como el aire que

exigimos trece veces por minuto,/ para ser y en tanto somos dar un sí que

glorifica»?; ¿cómo lograr, pasando

a Gloria Fuertes otra vez, «inquietarnos por curar las simientes,/ por

vendar corazones y escribir el poema/ que a todos nos contagie» (“No perdamos el tiempo” en Antología

y poemas del suburbio, 1954)?... Porque, a fin de cuentas: «Este mundo resulta divertido,/ pasan cosas

señores que no expongo,/ se dan casos, aunque nunca se dan casas/ a los pobres

que no pueden dar traspaso./ Sigue habiendo solteras con su perro,/ sigue

habiendo casados con querida,/ a los déspotas duros nadie les dice nada,/ y

leemos que hay muertos y pasamos la hoja,/ y nos pisan el cuello y nadie se

levanta,/ y nos odia la gente y decimos: ¡la vida!/ Esto pasa señores y yo debo

decirlo.» (Todo asusta, 1954).

Así que, ¿cómo tornar,

en suma, en este contexto (en el que«vivimos a golpes y a penas si nos dejan/ decir que

somos quien somos») y frente a tanta poesía de cámara (esa cuyos «cantares [son

con] pecado un adorno») en los

cenáculos del poder, siempre al servicio de los imaginarios hegemónicos de lo

establecido (al fin y al cabo es «la poesía concebida como un lujo/ cultural por los

neutrales/ que, lavándose las manos, se desentienden y evaden,/ […] la poesía

de quien no toma partido hasta mancharse»), “la funesta manía de cantar lírica y críticamente el mundo” por las

calles y por los muros, por cualquier resquicio de las pantallas digitales, en

ese «arma

cargada de futuro»,

siguiendo los anhelos de Celaya?. ¿Cómo crear la conciencia de esa «poesía

para el pobre, poesía necesaria/ como el pan de cada día,/ como el aire que

exigimos trece veces por minuto,/ para ser y en tanto somos dar un sí que

glorifica»?; ¿cómo lograr, pasando

a Gloria Fuertes otra vez, «inquietarnos por curar las simientes,/ por

vendar corazones y escribir el poema/ que a todos nos contagie» (“No perdamos el tiempo” en Antología

y poemas del suburbio, 1954)?... Porque, a fin de cuentas: «Este mundo resulta divertido,/ pasan cosas

señores que no expongo,/ se dan casos, aunque nunca se dan casas/ a los pobres

que no pueden dar traspaso./ Sigue habiendo solteras con su perro,/ sigue

habiendo casados con querida,/ a los déspotas duros nadie les dice nada,/ y

leemos que hay muertos y pasamos la hoja,/ y nos pisan el cuello y nadie se

levanta,/ y nos odia la gente y decimos: ¡la vida!/ Esto pasa señores y yo debo

decirlo.» (Todo asusta, 1954). Todo ello será

introducido, en sus aspectos conceptuales básicos, por el propio coordinador

del Foro, José Ignacio Fernández del Castro, y desarrollado, en su

núcleo central por Yolanda DÍAZ COCA, Profesora del

Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES “Calderón de la Barca”

de Gijón, que fuera directiva del Ateneo Obrero de Gijón y antógoga literaria

desde La máquina del cuento (Clepsidra, 1991) hasta la reciente Memoria

de Eleuterio Quintanilla (Ateneo Obrero de Gijón, 2015), que va dejando

estela de su condición de narradora, que hibrida el realismo mágico con la sobriedad norteña, y de poeta, que bebe en

la última generación de la lírica norteamericana, en revistas literarias como Lúnula.

Todo ello será

introducido, en sus aspectos conceptuales básicos, por el propio coordinador

del Foro, José Ignacio Fernández del Castro, y desarrollado, en su

núcleo central por Yolanda DÍAZ COCA, Profesora del

Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES “Calderón de la Barca”

de Gijón, que fuera directiva del Ateneo Obrero de Gijón y antógoga literaria

desde La máquina del cuento (Clepsidra, 1991) hasta la reciente Memoria

de Eleuterio Quintanilla (Ateneo Obrero de Gijón, 2015), que va dejando

estela de su condición de narradora, que hibrida el realismo mágico con la sobriedad norteña, y de poeta, que bebe en

la última generación de la lírica norteamericana, en revistas literarias como Lúnula.