El Centro Municipal Integrado de El Llano (c/ Río de Oro, 37- Gijón) desarrollará el Martes,

26 de Febrero del 2019, a las 19’30 horas, la sesión mensual del Foro Filosófico Popular “Pensando aquí y

ahora” para continuar su programación del Primer Semestre de 2019 abordando el tema «La Filosofía ante las

desigualdades injustas aquí y ahora: ¿De qué hablamos cuando hablamos de

“justicia social”»... La sesión se plantea como reflexión

general y concreta a partir de nuestras vivencias cotidianas de la injusticia

social… Uno se levanta cada día, acaso maldiciendo su propia somnolencia (tras

haberse pasado la noche anterior en embobado deleite ante el ascenso de la insignificancia,

Castoriadis dixit, quintaesenciado en

cualquier subproducto televisivo al uso) y las exigencias del curro (o la

maldición del paro); escucha tal vez los gritos tempranos de la soledad

desvariada de alguna vecina o vecino dependiente que apenas encuentran consuelo

en una atención precaria (cuando no inexistente); baja a la calle y quizás

encuentra algún “transeúnte menesteroso” durmiendo todavía en algún banco (de los de madera) mientras

otros “indigentes de caché” van despertando y desocupando los rincones más

propicios al “descanso alternativo” (soportales, techumbres más o menos

precarias o cajeros automáticos de los otros bancos –los que tanto nos animaron

a “vivir por encima de nuestras posibilidades”-) envueltos en sus cobijas de

cartón y con su exiguo equipaje de harapos como almohada; si tiene tiempo para

tomarse un café, seguramente alguien, con el que nadie habla si no es para

echarle con cajas destempladas del local (¡al fin y al cabo es una molestia, abstracta, que sólo se podrá

convertir en una persona, concreta, a

través de algún incidente o delito!), dejará junto a su taza una tarjeta

presuntamente llena de penurias que no se molestará en leer; y, después de

pelearse (calladamente) con el despotismo de sus jefes y de imponer

(sonoramente) su “docto parecer” a sus subordinados, y/o tras enfrentarse

gallardamente a los sinsentidos administrativos y los mantras evasivos de cualquier servicio de atención al cliente al

uso, al regresar a casa se topará, mientras hace las últimas compras del día (o

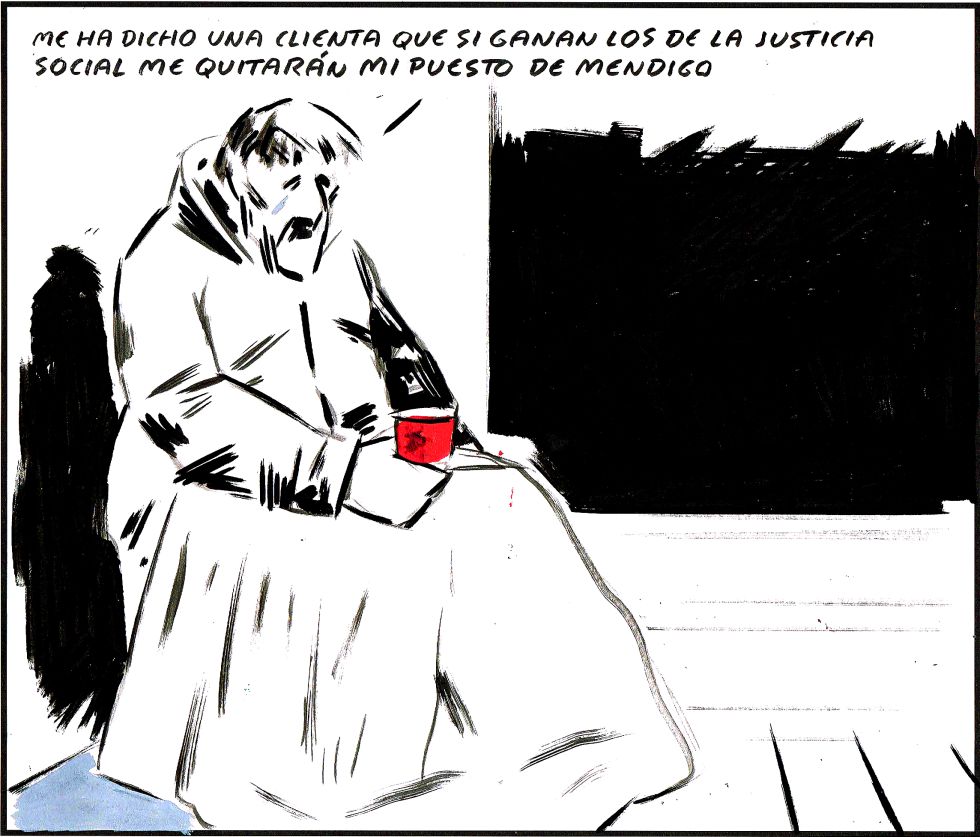

da un último paseo evasivo si no tiene dinero para ello), con una “mendicjdad

de supermercado” luciendo su puesto preferente (acceso a algunas monedas de las

vueltas, a algún producto de primera necesidad que lava “malas conciencias

burguesas”, a alguna compensación por sujetar una mascota mientras sus dueñas y

dueños se proyectan en el único acto donde sienten la verdadera posibilidad de

mostrar sus “preferencias ciudadanas”, dentro de los límites de su economía: el

consumo,…); y ya, al acercarse a su casa, se cruzará con varios seres, de

sexos, edades y etnias diversas pero una común apariencia mísera, abriendo y

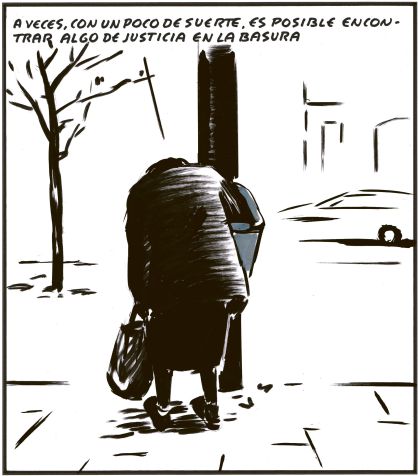

revolviendo contenedores de basura (“a

veces, con un poco de suerte, es posible encontrar algo de justicia en la

basura”, El Roto dixit)… Son

atisbos, ráfagas apenas, de esas injusticias cotidianas que el desarrollo tecnológico y todas sus

proyecciones en Progreso social (con

esa mayúscula que llena la boca de la casta

política) no es capaz de atajar… Fenómenos patentes de una exclusión que sólo nos habla de la

“naturalización” del estado de cosas

(el caos de este mundo) que siempre beneficia a los (económicamente) poderosos,

eso sí, más o menos (según las épocas) dispuestos a utilizar su “brazo amable”

en una ayuda humanitaria, caridad pública o privada, que de paso coloque

los excedentes (productivos y humanos –a través del llamado tercer sector-) del mundo rico en las zonas más devastadas del mundo pobre (apostando, así, por la posible generación de pequeños,

pero nuevos, nichos de empleo para

atender bolsas de consumo marginal y,

sobre todo, para facilitar la ocultación, el “barrido debajo de las alfombras

del sistema”, de una desigualdad lacerante e insoportable en la distribución de

la riqueza y el bienestar)… En nuestro barrio, en nuestras ciudades, en

nuestras comunidades autónomas, en nuestros Estados, en nuestros marcos

supranacionales… Y, sobre todo, en nuestro planeta.

O

sea, que, mientras los muchos se mueren de hambre (si logran sobrevivir a

las guerras persecuciones, pandemias, explotaciones laborales y tantas formas

de miserabilización que precarizan su

vida) y los pocos se hastían en su propio despilfarro (fenómeno que ocurre, sí

en el mundo, pero también en esta España de ese “bienestar” que ha renunciado a

frenar el crecimiento de la desigualdad bajo las políticas de ajuste, también

al lado de nuestra propia casa…), hasta la vieja Europa, cuna de las más bellas

revoluciones, de los mejores valores, de las más asentadas democracias, restringe el derecho de

libre circulación por el llamado “espacio

Schengen” (mucho más por los países que están fuera del mismo) a cualquier

avalancha de refugiados que se considere demasiado tumultuosa, por muy

benemérita que pueda parecer su demanda de asilo (¡aunque, hipócritamente y con

boca muy pequeña, dejen caer puyitas sobre la política nacionalista y neoproteccionista

en lo exterior, sobre todo en materia de flujos

humanos, con un ufano neoliberalismo

en lo interior, del nuevo símbolo del

poder en el mundo, Donald John Trump!)… Las presiones del refugio económico (exteropr o interior)

ante este mundo profundamente injusto en el reparto de la riqueza, desmienten ya, incluso en los países de mayor

“tradición acogedora”, como Francia o Estados Unidos, la venerable placa de

bronce que se añadió en

O

sea, que, mientras los muchos se mueren de hambre (si logran sobrevivir a

las guerras persecuciones, pandemias, explotaciones laborales y tantas formas

de miserabilización que precarizan su

vida) y los pocos se hastían en su propio despilfarro (fenómeno que ocurre, sí

en el mundo, pero también en esta España de ese “bienestar” que ha renunciado a

frenar el crecimiento de la desigualdad bajo las políticas de ajuste, también

al lado de nuestra propia casa…), hasta la vieja Europa, cuna de las más bellas

revoluciones, de los mejores valores, de las más asentadas democracias, restringe el derecho de

libre circulación por el llamado “espacio

Schengen” (mucho más por los países que están fuera del mismo) a cualquier

avalancha de refugiados que se considere demasiado tumultuosa, por muy

benemérita que pueda parecer su demanda de asilo (¡aunque, hipócritamente y con

boca muy pequeña, dejen caer puyitas sobre la política nacionalista y neoproteccionista

en lo exterior, sobre todo en materia de flujos

humanos, con un ufano neoliberalismo

en lo interior, del nuevo símbolo del

poder en el mundo, Donald John Trump!)… Las presiones del refugio económico (exteropr o interior)

ante este mundo profundamente injusto en el reparto de la riqueza, desmienten ya, incluso en los países de mayor

“tradición acogedora”, como Francia o Estados Unidos, la venerable placa de

bronce que se añadió en  No

deja de resultar curioso, en cualquier caso, el empecinamiento europeo en esa teología del ajuste y el recorte precisamente ahora, cuando hasta sus viejos valedores,

como el nada revolucionario Fondo

Monetario Internacional o las autoridades económicas norteamericanas del

recién terminado mandato de Barack Hussein Obama (con la Presidenta del Sistema de la Reserva Federal, Janet Yellen, y el Presidente del Consejo de Asesores

Económicos de la Casa Blanca, Jason Furman, a la cabeza) se persuaden ya,

tras su larga experiencia de décadas condenando a países latinoamericanos y

africanos a la quiebra, de que, sólo con recortes y sin inversión pública que

anime la economía, cualquier conato de recuperación económica es inviable.

De hecho, hasta ayer mismo (pongamos finales de 2016), con políticas económicas expansivas, la economía norteamericana estaba

creciendo un 4’2% frente al crecimiento nulo de la eurozona de los ajustes (o del 0’2% del Producto Interior Bruto si consideramos la Unión Europea en su conjunto).

No

deja de resultar curioso, en cualquier caso, el empecinamiento europeo en esa teología del ajuste y el recorte precisamente ahora, cuando hasta sus viejos valedores,

como el nada revolucionario Fondo

Monetario Internacional o las autoridades económicas norteamericanas del

recién terminado mandato de Barack Hussein Obama (con la Presidenta del Sistema de la Reserva Federal, Janet Yellen, y el Presidente del Consejo de Asesores

Económicos de la Casa Blanca, Jason Furman, a la cabeza) se persuaden ya,

tras su larga experiencia de décadas condenando a países latinoamericanos y

africanos a la quiebra, de que, sólo con recortes y sin inversión pública que

anime la economía, cualquier conato de recuperación económica es inviable.

De hecho, hasta ayer mismo (pongamos finales de 2016), con políticas económicas expansivas, la economía norteamericana estaba

creciendo un 4’2% frente al crecimiento nulo de la eurozona de los ajustes (o del 0’2% del Producto Interior Bruto si consideramos la Unión Europea en su conjunto).

Pero,

además, el propio tratamiento, por ejemplo, de la educación o la salud como

un medio para fines externos a la propia ciudadanía que recibe (o no) los servicios que las articulan (fines como

el desarrollo económico, la mejora de la competitividad de las industrias

nacionales, la constitución de una oferta adecuada y flexible ante las demandas

cambiantes del mercado laboral, el mantenimiento de la primacía de determinados

colectivos frente a otros, o cualesquiera otros de esos que tan gratos resultan

hoy a las bocas y oídos neoliberales),

constituye, en la práctica, su negación como derechos, y su conversión en bienes

en el mercado; porque convierten, en definitiva, el nivel de acceso posible de cada

cual a las prestaciones educativas y sanitarias en un bien

patrimonial más que se añade a sus posesiones (vivienda, electrodomésticos

o vehículo) como símbolo de status… Y es por ello que las tensiones privatizadoras

que sufren estos derechos básicos marcan, en primer lugar, el camino

hacia su disolución como tales, y, por añadidura, son un signo palmario de la ínfima

calidad democrática de nuestros sistemas políticos al sustentarse de los discursos

que sitúan el desarrollo en la aplicación de los derechos humanos (en sus tres generaciones: derechos civiles y políticos, derechos sociales y laborales y derechos relativos

a la paz y el medio ambiente) a las legislaciones nacionales como una

suerte (o desgracia) de lastre para la

“viabilidad (económica) del mundo”, de “carga

insoportable para una sociedad”, de “rémora

para el desarrollo económico” (FMI dixit). Un discurso y unas prácticas

sociopolíticas, en fin, que miserabilizan

colectivos (por motivos de origen

geográfico o étnico, de género u opción sexual, de edad

escasa o excesiva,…) y precarizan

la vida hasta asentar el sistema sobre una verdadera opresión globalizada.

Así lo

muestran en suma las políticas

neoliberales de ajuste que imponen, en todo el viejo mundo económicamente desarrollado, recortes drásticos del sector público que, en realidad, se

transforman rápidamente (como transferencia neta de “negocio” a los mercados) en disolución de derechos básicos como el acceso a la salud (ya con datos que

auguran una disminución de la esperanza

de vida en España), a la educación

(ya con miles de personas excluidas de un sistema educativo público en franco

deterioro, por falta de apoyos o de recursos a partir de recortes en dotaciones

de personal, recursos y becas), a la

protección de la dependencia (ya casi paralizada por la drástica reducción

de recursos), a la vivienda (ya con

cientos de miles de familias desahuciadas por unos bancos “reflotados” con

dinero público), al trabajo (ya con

un proceso de precarización galopante

que convierte el empleo digno en un artículo de lujo)... Y, en definitiva, en

una privatización de los derechos (quienes quieran salud, educación, pensiones

o atención a sus dependencias que se las compren en los mercados

correspondientes,... ¡si es que pueden!) que supone un proceso planificado

de precarización de la vida para la

inmensa mayoría de la población (abocada a la caridad o la beneficencia

cuando no puede acceder a esos mercados)... ¿Es aún posible, aquí y ahora, y

contando con la indefensión aprendida

por la ciudadanía del presente,

mantener un mínimo de cohesión social para

frenar esa auténtica ruptura de cualquier vestigio de pacto social?... ¿Es posible hablar siquiera de seguridad o de paz social en medio de esta opresión

globalizada que dinamita cualquier atisbo

de bienestar universal?.

Así lo

muestran en suma las políticas

neoliberales de ajuste que imponen, en todo el viejo mundo económicamente desarrollado, recortes drásticos del sector público que, en realidad, se

transforman rápidamente (como transferencia neta de “negocio” a los mercados) en disolución de derechos básicos como el acceso a la salud (ya con datos que

auguran una disminución de la esperanza

de vida en España), a la educación

(ya con miles de personas excluidas de un sistema educativo público en franco

deterioro, por falta de apoyos o de recursos a partir de recortes en dotaciones

de personal, recursos y becas), a la

protección de la dependencia (ya casi paralizada por la drástica reducción

de recursos), a la vivienda (ya con

cientos de miles de familias desahuciadas por unos bancos “reflotados” con

dinero público), al trabajo (ya con

un proceso de precarización galopante

que convierte el empleo digno en un artículo de lujo)... Y, en definitiva, en

una privatización de los derechos (quienes quieran salud, educación, pensiones

o atención a sus dependencias que se las compren en los mercados

correspondientes,... ¡si es que pueden!) que supone un proceso planificado

de precarización de la vida para la

inmensa mayoría de la población (abocada a la caridad o la beneficencia

cuando no puede acceder a esos mercados)... ¿Es aún posible, aquí y ahora, y

contando con la indefensión aprendida

por la ciudadanía del presente,

mantener un mínimo de cohesión social para

frenar esa auténtica ruptura de cualquier vestigio de pacto social?... ¿Es posible hablar siquiera de seguridad o de paz social en medio de esta opresión

globalizada que dinamita cualquier atisbo

de bienestar universal?. Evidentemente, resulta

necesario y hasta urgente derivar estos interrogantes hacia una reflexión

compartida, hacia un debate público sobre la moralidad y viabilidad humana

de sus consecuencias políticas y sociales

(más allá del mero cálculo económico,

porque, como diría Antonio Machado –“Proverbios

y cantares, LXVIII”, en Nuevas canciones, 1917-1930, edición

de 1936-, “Todo necio / confunde valor y

precio”), intentando alumbrar algunas vías de resistencia posible ante las

mismas (desde esa solidaridad entre

iguales, que tanto ha florecido y en tantas formas ante la crisis/estafa, hasta la exigencias

políticas como un salario social o una

renta básica ajenos a cualquier tipo

de condicionantes que criminalicen a los perceptores, situándose en el impulso

hacia su universalización en tiempos

que anuncian El fin del trabajo en el sentido que ya apuntaba Jeremy Rifkin

en 1995 -The End of

Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era-). Pero, por otra

parte, la disolución del viejo conflicto

Este/Oeste ha dejado expedito el camino hacia el poder real (y hacia los imaginarios

colectivos que deriva) al neoliberalismo

rampante, que, con su “discurso único” trata de legitimar las políticas de ajuste estructural (en realidad, la transferencia al sector privado de toda actividad susceptible de

ser convertida en negocio, bajo el principio

de “privatizar las ganancias y socializar

las pérdidas”, ya sea mediante la acción residual de los Estados, cuando se trata de empresas o entidades financieras que ven frustrado su “afán emprendedor”, o,

cada vez con mayor frecuencia e intensidad, de la mera solidaridad colectiva, cuando se trata de personas que ven precarizada su vida) que vienen

imponiendo de hecho, en lo global y

en lo local, actos y prácticas que suponen

la quiebra evidente del principio de libertad

a favor del “imperio del más fuerte”,

o del principio de solidaridad como muestra

la actitud de los gobiernos europeos ante los flujos de personas que huyen de

la situación provocada en Oriente Próximo y Medio, ¡no digamos ya del principio

de igualdad, con el ufano desmantelamiento

efectivo de los incipientes Estados del

bienestar!... Un verdadero motor de generación constante de “bolsas de exclusión social” en nuestras sociedades

que, integradas en el llamado “cuarto

mundo” (el tercer mundo dentro

del primero) son abandonadas a su suerte

por el Estado o dejadas en manos de lo que Pierre Bordieu, en Contrafuegos: Reflexiones para servir a la resistencia

contra la invasión neoliberal -1999-, llamaba

“profesionales del dolor”: desde

trabajadores sociales (y, por supuesto, ese tercer

sector de “profesionales de la ayuda no lucrativa”) a jueces de primera

instancia, pasando por el profesorado, que, vaciados de cualquier recurso y

estímulo emancipador, en su trabajo con esos colectivos vulnerables (y

vulnerados) sólo pueden ofrecer su propio dolor como respuesta… Porque, además, todo esto sucede,

claro está, en plena crisis del concepto

y práctica del Estado-nación, ya sin verdadera capacidad (o haciendo

dejación de ella) para administrar con la más mínima autonomía su territorio al

estar en cuestión las propias ideas de Estado

de Derecho, Estado Social de Derecho y el marco moderno de relaciones internacionales.

Evidentemente, resulta

necesario y hasta urgente derivar estos interrogantes hacia una reflexión

compartida, hacia un debate público sobre la moralidad y viabilidad humana

de sus consecuencias políticas y sociales

(más allá del mero cálculo económico,

porque, como diría Antonio Machado –“Proverbios

y cantares, LXVIII”, en Nuevas canciones, 1917-1930, edición

de 1936-, “Todo necio / confunde valor y

precio”), intentando alumbrar algunas vías de resistencia posible ante las

mismas (desde esa solidaridad entre

iguales, que tanto ha florecido y en tantas formas ante la crisis/estafa, hasta la exigencias

políticas como un salario social o una

renta básica ajenos a cualquier tipo

de condicionantes que criminalicen a los perceptores, situándose en el impulso

hacia su universalización en tiempos

que anuncian El fin del trabajo en el sentido que ya apuntaba Jeremy Rifkin

en 1995 -The End of

Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era-). Pero, por otra

parte, la disolución del viejo conflicto

Este/Oeste ha dejado expedito el camino hacia el poder real (y hacia los imaginarios

colectivos que deriva) al neoliberalismo

rampante, que, con su “discurso único” trata de legitimar las políticas de ajuste estructural (en realidad, la transferencia al sector privado de toda actividad susceptible de

ser convertida en negocio, bajo el principio

de “privatizar las ganancias y socializar

las pérdidas”, ya sea mediante la acción residual de los Estados, cuando se trata de empresas o entidades financieras que ven frustrado su “afán emprendedor”, o,

cada vez con mayor frecuencia e intensidad, de la mera solidaridad colectiva, cuando se trata de personas que ven precarizada su vida) que vienen

imponiendo de hecho, en lo global y

en lo local, actos y prácticas que suponen

la quiebra evidente del principio de libertad

a favor del “imperio del más fuerte”,

o del principio de solidaridad como muestra

la actitud de los gobiernos europeos ante los flujos de personas que huyen de

la situación provocada en Oriente Próximo y Medio, ¡no digamos ya del principio

de igualdad, con el ufano desmantelamiento

efectivo de los incipientes Estados del

bienestar!... Un verdadero motor de generación constante de “bolsas de exclusión social” en nuestras sociedades

que, integradas en el llamado “cuarto

mundo” (el tercer mundo dentro

del primero) son abandonadas a su suerte

por el Estado o dejadas en manos de lo que Pierre Bordieu, en Contrafuegos: Reflexiones para servir a la resistencia

contra la invasión neoliberal -1999-, llamaba

“profesionales del dolor”: desde

trabajadores sociales (y, por supuesto, ese tercer

sector de “profesionales de la ayuda no lucrativa”) a jueces de primera

instancia, pasando por el profesorado, que, vaciados de cualquier recurso y

estímulo emancipador, en su trabajo con esos colectivos vulnerables (y

vulnerados) sólo pueden ofrecer su propio dolor como respuesta… Porque, además, todo esto sucede,

claro está, en plena crisis del concepto

y práctica del Estado-nación, ya sin verdadera capacidad (o haciendo

dejación de ella) para administrar con la más mínima autonomía su territorio al

estar en cuestión las propias ideas de Estado

de Derecho, Estado Social de Derecho y el marco moderno de relaciones internacionales. En definitiva que, en un

mundo simbólica y mediáticamente interconectado, las inmensas mayorías de

personas desahuciadas de todo apenas pueden soportar por más tiempo la ufana

opulencia de los amos del mundo… Una

situación para la que la supuesta necesidad de (re)educación en valores (abstractos) de tolerancia o solidaridad

no es más que la perpetuación (muchas veces bienintencionada) de enfoques (una

suerte de beneficencia o caridad secularizadas) que apuntalan las

necesidades estructurales del sistema de

desarrollo económico neoliberal, que, por ejemplo, pasa del concepto

“Europa fortaleza” a replantearse una “gestión de los flujos migratorios” (no,

desde luego, al debate sobre el reconocimiento universal de la libertad de

tránsito y asentamiento de las personas –tal y como “generosamente” hace con

los capitales-) ante las necesidades acuciantes de mano de obra de baja

cualificación derivadas de sus bajos índices de natalidad y el envejecimiento

de su población (que cierra el círculo de nuevas necesidades de mano de obra

para trabajos asistenciales “de bajo estatus”)…

En definitiva que, en un

mundo simbólica y mediáticamente interconectado, las inmensas mayorías de

personas desahuciadas de todo apenas pueden soportar por más tiempo la ufana

opulencia de los amos del mundo… Una

situación para la que la supuesta necesidad de (re)educación en valores (abstractos) de tolerancia o solidaridad

no es más que la perpetuación (muchas veces bienintencionada) de enfoques (una

suerte de beneficencia o caridad secularizadas) que apuntalan las

necesidades estructurales del sistema de

desarrollo económico neoliberal, que, por ejemplo, pasa del concepto

“Europa fortaleza” a replantearse una “gestión de los flujos migratorios” (no,

desde luego, al debate sobre el reconocimiento universal de la libertad de

tránsito y asentamiento de las personas –tal y como “generosamente” hace con

los capitales-) ante las necesidades acuciantes de mano de obra de baja

cualificación derivadas de sus bajos índices de natalidad y el envejecimiento

de su población (que cierra el círculo de nuevas necesidades de mano de obra

para trabajos asistenciales “de bajo estatus”)… ¿Cabe

pues, aquí y ahora, en estas sociedades

complejas, el ensayo de soluciones

simples (como la exclusión y control manu militari de los excluídos) o los ejercicios de “lavado de

caras y conciencias” en el discurso que apuntala imaginarios políticamente correctos, para los conflictos derivados del injustamente desigual reparto de la riqueza?... La tentación

excluyente en un mundo globalizado e interconectado parece vana y absurda,

pues, entre otras cosas, exigirá el continuo refuerzo de esa manu militari, el permanente

levantamiento de vallas y muros más y

más altos (en México como en Melilla), para, ante la radicalización creciente de la opresión globalizada, resistir los inevitables brotes de

insumisión de los nuevos parias (aquellos a los que, hace poco más de un

siglo, abría sus brazos la neoyorquina Estatua

de la Libertad, tratados hoy ya como meros “excedentes humanos”), ya sin nada que perder… ¿Cómo frenar

sus urgencias por “buscarse la vida” allí donde estimen que pueden encontrarla

más llevadera?... ¿no es más sostenible, a medio y largo plazo, el ensayo de

respuestas que, partiendo del (re)conocimiento

de los procesos de exclusión, de su contexto y de nuestras

responsabilidades, apuesten por la creación de las condiciones objetivas para frenarlos (con el reconocimiento del derecho a la vida, con todas las

consecuencias inherentes a la mera condición

de ser humano implantado en el mundo, a través de políticas públicas inclusivas de capacitación,…) y compensarlos cuando se produzcan (con garantía de mínimos vitales) para posibilitar la convivencia simétrica a

partir de la voluntad de enfrentarse colectivamente al propio conflicto?...

Desde luego, el reparto actual del poder

material lo torna casi utópico,

pero la alternativa, lo que está ocurriendo porque así se está haciendo, lo que

vemos y sentimos a nuestro paso (si resistimos la tentación de forzar una

tortícolis de tanto mirar continuamente

para otro lado), resulta ya insoportable… Y, muy probablemente, temerario y

dramático.

¿Cabe

pues, aquí y ahora, en estas sociedades

complejas, el ensayo de soluciones

simples (como la exclusión y control manu militari de los excluídos) o los ejercicios de “lavado de

caras y conciencias” en el discurso que apuntala imaginarios políticamente correctos, para los conflictos derivados del injustamente desigual reparto de la riqueza?... La tentación

excluyente en un mundo globalizado e interconectado parece vana y absurda,

pues, entre otras cosas, exigirá el continuo refuerzo de esa manu militari, el permanente

levantamiento de vallas y muros más y

más altos (en México como en Melilla), para, ante la radicalización creciente de la opresión globalizada, resistir los inevitables brotes de

insumisión de los nuevos parias (aquellos a los que, hace poco más de un

siglo, abría sus brazos la neoyorquina Estatua

de la Libertad, tratados hoy ya como meros “excedentes humanos”), ya sin nada que perder… ¿Cómo frenar

sus urgencias por “buscarse la vida” allí donde estimen que pueden encontrarla

más llevadera?... ¿no es más sostenible, a medio y largo plazo, el ensayo de

respuestas que, partiendo del (re)conocimiento

de los procesos de exclusión, de su contexto y de nuestras

responsabilidades, apuesten por la creación de las condiciones objetivas para frenarlos (con el reconocimiento del derecho a la vida, con todas las

consecuencias inherentes a la mera condición

de ser humano implantado en el mundo, a través de políticas públicas inclusivas de capacitación,…) y compensarlos cuando se produzcan (con garantía de mínimos vitales) para posibilitar la convivencia simétrica a

partir de la voluntad de enfrentarse colectivamente al propio conflicto?...

Desde luego, el reparto actual del poder

material lo torna casi utópico,

pero la alternativa, lo que está ocurriendo porque así se está haciendo, lo que

vemos y sentimos a nuestro paso (si resistimos la tentación de forzar una

tortícolis de tanto mirar continuamente

para otro lado), resulta ya insoportable… Y, muy probablemente, temerario y

dramático. O

dicho de otro modo, ¿cómo avanzar hacia unas verdaderas condiciones de posibilidad de erradicación universal de la desigualdad

injusta como prioridad sin menguas ni aplazamientos?, ¿es posible aún, aquí

y ahora, una auténtica política mundial (europea,

nacional, local) dirigida hacia la redistribución

justa, equitativa y segura de la riqueza?... Porque, a fin de cuentas, de

eso hablamos cuando hablamos de justicia

social.

O

dicho de otro modo, ¿cómo avanzar hacia unas verdaderas condiciones de posibilidad de erradicación universal de la desigualdad

injusta como prioridad sin menguas ni aplazamientos?, ¿es posible aún, aquí

y ahora, una auténtica política mundial (europea,

nacional, local) dirigida hacia la redistribución

justa, equitativa y segura de la riqueza?... Porque, a fin de cuentas, de

eso hablamos cuando hablamos de justicia

social. Todo ello será

introducido y desarrollado, en sus aspectos conceptuales básicos (relativos,

muy especialmente, a las desigualdades injustas en la distribución de la

riqueza, el acceso a las ayudas a la dependencia, el salario social, la

vivienda, la salud, la educación, etc., por el propio coordinador del Foro, José

Ignacio Fernández del Castro, tras cuya intervención (e,

incluso, durante la misma) se establecerá un debate general entre todas las

personas asistentes. Como siempre, se

facilitará a dichas personas documentación sobre el tema abordado (incluyendo

el guión de la sesión, recomendaciones bibliográficas y cinematográficas, e

informaciones de interés), en un dossier elaborado por el coordinador

del Foro. La sesión se celebra en relación con el Día Mundial de la Justicia Social (20

de Febrero) y tendrá lugar en el Aula

3 de

Todo ello será

introducido y desarrollado, en sus aspectos conceptuales básicos (relativos,

muy especialmente, a las desigualdades injustas en la distribución de la

riqueza, el acceso a las ayudas a la dependencia, el salario social, la

vivienda, la salud, la educación, etc., por el propio coordinador del Foro, José

Ignacio Fernández del Castro, tras cuya intervención (e,

incluso, durante la misma) se establecerá un debate general entre todas las

personas asistentes. Como siempre, se

facilitará a dichas personas documentación sobre el tema abordado (incluyendo

el guión de la sesión, recomendaciones bibliográficas y cinematográficas, e

informaciones de interés), en un dossier elaborado por el coordinador

del Foro. La sesión se celebra en relación con el Día Mundial de la Justicia Social (20

de Febrero) y tendrá lugar en el Aula

3 de

No hay comentarios:

Publicar un comentario